“Trump no irrumpió en un sistema sólido:

llenó el vacío que dejó una dirigencia incapaz de hablar el lenguaje moral de su tiempo”.Jon Meacham

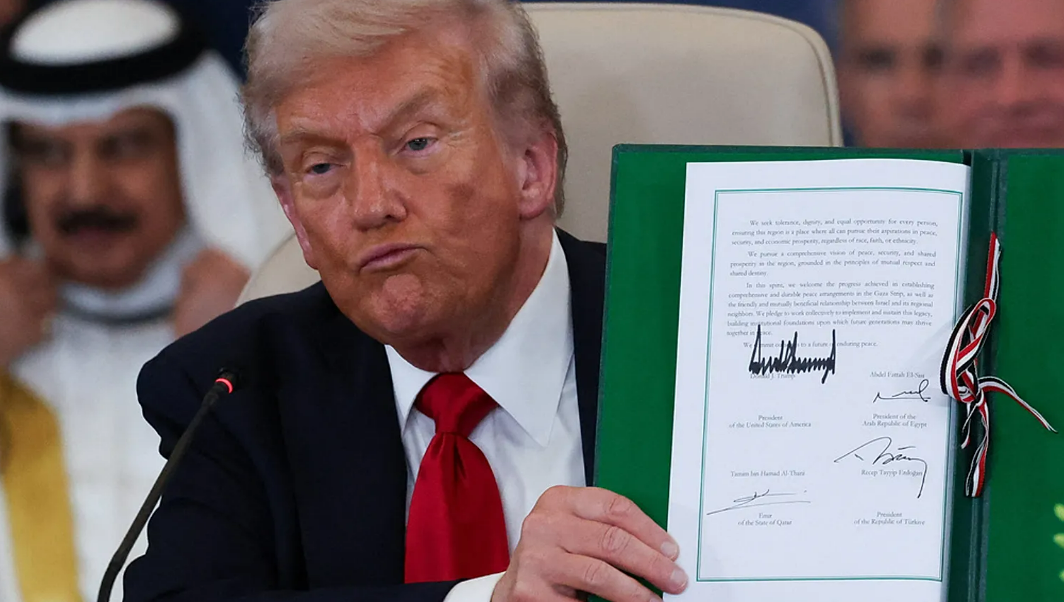

El discurso reciente de Donald Trump en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025, no puede leerse como una pieza más de retórica electoral o celebración diplomática. Es, en realidad, la expresión más acabada de un fenómeno que ha venido tomando forma desde hace años: el retorno de un lenguaje político que combina religión, fuerza y comercio en una misma promesa de destino histórico. Un lenguaje que ya no se conforma con hablar de alianzas estratégicas, sino que invoca la existencia de una comunidad moral transnacional, con fronteras espirituales más que geográficas.

Trump no se presentó como un mandatario defendiendo logros pasados, sino como el depositario de una misión civilizacional. Dio las gracias no solo a sus aliados políticos, sino al “Dios de Abraham, Isaac y Jacob”. No habló de tratados, sino de milagros. Y no discutió sobre realpolitik: proclamó victorias militares como preludio de una nueva era de paz y riqueza. Para muchos oídos liberales, este tono puede sonar excesivo, incluso teatral. Pero lo esencial no está en el estilo. Está en lo que revela: una pulsión contemporánea por reencantar la política con grandeza, en un mundo donde el discurso tecnocrático y burocrático perdió capacidad de convocar lealtades profundas.

Trump articula un tipo de autoridad que no se basa en la argumentación, sino en la filiación. No pretende convencer: pretende convocar. No expone una agenda, sino un relato de pertenencia. En su intervención no hay frialdad institucional ni lenguaje contractual; hay épica. Los enemigos no son adversarios con intereses distintos, sino “fuerzas del mal” derrotadas por “leones” y “milagros en el desierto”. Los aliados no son socios diplomáticos, sino hermanos de sangre espiritual. En su universo simbólico, la fuerza no contradice la paz: la hace posible. La guerra no es un fracaso, sino un rito de purificación que abre el camino al comercio. Y el comercio no es mera utilidad: es el sacramento visible de la bendición divina.

A ojos de la élite liberal internacional, acostumbrada a procesar los conflictos en términos de normativa y gobernanza, este tipo de discurso suele leerse como populismo inflamado. Pero hay otra forma de entenderlo. No como un accidente, sino como una respuesta —radical, sí, pero coherente— al vacío emocional que dejó un orden global que prometió integración y terminó produciendo desconexión. Mientras Europa debate directivas y foros de consulta, Trump promete pertenencia. Mientras Naciones Unidas redacta comunicados que nadie recuerda, él ofrece una identidad que se canta como himno. Y lo más inquietante —o fascinante, según quién escuche— es que su lógica no se limita a su figura. Está siendo replicada por fuerzas muy distintas en regiones diversas: desde Modi en la India hasta Milei en Argentina.

El centro del discurso, más allá de su extravagancia, reside en un principio antiguo: la paz no se negocia entre iguales, se impone desde una posición de fuerza. Bajo su narrativa, Israel “ya ganó”. Estados Unidos “ya resucitó”. Irán “ya fue contenido”. A partir de esa premisa, el mensaje es claro: ahora todos pueden prosperar… siempre que lo hagan bajo el diseño de quienes vencieron. No se trata de una paz horizontal, sino jerárquica. No es una invitación a reconstruir un equilibrio, sino a aceptar un mando.

Este modelo de legitimidad tiene riesgos evidentes. Si la paz se fundamenta solo en la supremacía, cualquier signo de debilidad futura puede convertir la armonía en humillación. Si los incentivos económicos dependen del alineamiento político-religioso, la integración se vuelve excluyente. Y si la figura de autoridad se concentra en una persona más que en una estructura, el orden puede volverse inestable al desaparecer su garante carismático.

Pero sería un error descartar el poder de este tipo de discurso solo porque incomoda. Trump está leyendo correctamente algo que muchas democracias fallaron en escuchar: la gente ya no quiere ser gobernada solo por gestores eficientes; quiere ser conducida por líderes que ofrezcan trascendencia. Quiere que su identidad tenga un lugar en el mundo. Quiere creer que el progreso no es solo acumulación de bienes, sino cumplimiento de un propósito.

La gran pregunta no es si este código imperial —disfrazado de lenguaje religioso, nacional o civilizatorio— es legítimo o deseable. La verdadera pregunta es: ¿hay otro que pueda movilizar con igual fuerza sin desembocar en exclusión o dogmatismo? Porque mientras las democracias liberales insistan en hablar únicamente con argumentos racionales, otros seguirán construyendo adhesiones con símbolos, épica y redención.

El discurso en Jerusalén no fue solo un mensaje a Israel. Fue una proclama al mundo: la era del cálculo frío está siendo desplazada por una era de convicciones fervorosas. Para bien o para mal, un nuevo código moral se está escribiendo. Y quien no lo entienda, no podrá competir por el poder en el siglo XXI.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario